10 Artikel

aus Psychologie heute zwischen 1991-99

Psychologie heute:

Hypnose gegen Krebs?

In der Ausgabe Februar '91 der medizinischen

Fachzeitschrift "Psychologie heute" beschreibt Harald Wiesendanger

im Artikel "Hypnose gegen Krebs" neue Hypnoseverfahren und Meditationstechniken

zur Krebsbehandlung. Man fand heraus, daß ein streßfreier Zustand

eine wichtige Voraussetzung sei, um mit Hilfe von Visualisierungen und Imaginationen

das Immunsystem positiv zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten setzte man

Hypnosetherapie seit langem in der psychologischen Krebsbehandlung ein. O. Carl

Simonton und Bernauer Newton bestätigten, daß mit Hypnose therapierte

Krebspatienten eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben, als statistisch

angenommen. Neben den USA setzt man inzwischen auch in Deutschland, Großbritannien

und Australien auf Hypnosetherapie bei der Krebsbehandlung: "In Trance

versetzt gelingt es manchem Tumoraptienten, durch Visualisierungen und Imaginationen

bösartige Geschwulste am Weiterwachsen zu hindern, sie sogar zurückzubilden"

- so Wiesendanger.

Im Mittelpunkt des Artikel steht die Knochenkrebsbehandlung

des Krefelder Diplom-Psychologen Dr. Gerhard Susen. Der Autor schildert wie

Susen bei einer 56-jährigen Knochenkrebspatienten den Krebs erfolgreich

besiegen konnte. Nach der Teilremission konnte sogar Chemotherapie und alle

weiteren Medikamente abgesetzt werden. Bis heute ist die Patientin immer noch

frei von krebsverdächtigen Befunden. Susen konnte der Patientin eine neue

Einstellung zu ihrem Körper vermitteln. "In jedem Körper",

so Susen, "ist ein positives und heilendes Prinzip verankert. Das kann

man das Unbewußte nennen oder den 'inneren Freund'. Auch ein Symptom wie

Krebs entspringt nicht der Laune des Organismus, sondern enthält eine Botschaft

... muß irgend einen Nutzen haben, den wir, auch wenn wir ihn nicht erkennen

können, doch anerkennen sollten." Weiterhin betont Susen, daß

der Aufbau einer feindseligen Einstellung zum eigenen Organismus, lanfristig

nutzlos sei."Essentiell" für den Heilungsprozess sei eine positive

Einstellung zu den inneren Prozessen des Körpers. Der Körper, auch

der kranke, müsse als Partner umworben werden, "der Hilfe leistet

und dem man Vertrauen entgegenbringen kann."

Gefühle beeinflussen Immun-Reaktion

Die Psychoneuroimmunologie bestätigt Susens Erkenntnisse.

Das Immunsymstem werde durch begleitende psychische Prozesse stark beeinflusst.

Seelische Belastungen könnten Immunreaktionen unterdrücken und zur

Entstehung von Krankheiten beitragen. Hypnose könne das Immunsystem direkt

und indirekt beeinflussen:

- Indirekt: Angst und Anspannung wird abgebaut, das

Ich gestärkt, postive Vorstellungen erzeugt, die sich psychosomatisch

auswirken könnten.

- Direkt: Hypnotische Suggestionen senken meßbar

den Spiegel der Streßhormone, die die weißen Blutkörperchen

beeinflussten und damit wesentlich zur Körperabsehr beitragen.

Inzwischen kann die Hypnose-Therapie beträchtliche Erfolge

aufweisen. Die Imagination der "machtvollen Heilkräfte" beim

Krieg gegen die Tumore weise eine Erfolgsquote auf, die die Schulmedizin zum

Denken bringen müßte.

Psychologie heute:

"Sie haben Krebs, wissen Sie das?"

Die

Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie

heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.

Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen

übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,

zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen

Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.

Die

Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie

heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.

Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen

übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,

zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen

Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.

Zu Beginn berichtet der Autor über Brutalübermittlungen

der schlimmsten Form. Zu oft werde der Patient während der Visite mit der

Schreckensbotschaft überrumpelt und mit seinem Schicksal allein gelassen.Viele

Ärzte sind mit ihrer Botenfunktion überfordert und versuchen die Dianoseübermittlung

schnell hinter sich zu bringen. Zu recht urteilt Doch: "Brutalübermittlungen

dieser Art wirken herzlos, kalt und abweisend. (...) Leichtfertig wird die Grenze

zur fahrlässigen Seelen- und Körperverletzung überschritten".

Am schlimmsten sei, daß das Vertrauen in Können und Umsichtigkeit

des Artzes zerstört würde, das von signifikanter Bedeutung für

den Erfolg jeder Therapie sei. Im folgenden schildert Doch die Erfahrung eines

Arztes, der lernt, das es für die Übermittlung der Schreckensbotschaft

auch bessere Wege gebe. Nach der Diagnose-Übermittlung beim Patienten zu

bleiben, abzuwarten und zuzuhören, gäben dem Patient und auch dem

Arzt ein erheblich besseres Gefühl.

Gründe für die unsensible Diagnose-Übermittlung

sei Unsicherheit und mangelnde Kompetenz in Gesprächsführung. Das

Medizinstudium schließe Gesprächsführung und Kommunikationstechniken

nicht mit ein. Die wenigen Seminare, die vereinzelt an Universitäten angeboten

würden, fielen bei den Studenten nur auf geringes Interesse. Hinzu käme,

daß die meisten Ärzte total überlastet seien und im rationalisierten

Praxisbetrieb nur wenig Zeit bliebe für ein einfühlsames Arzt-Patienten-Verhältnis.

Außerdem beklagt der Autor, daß eine Kooperation von Medizin und

Psychologie nicht ausreichend stattfände.

Bei der Übermittlung von schwerwiegenden Dianosen habe

der Arzt folgendes zu beachten:

- kein Zeitdruck bei der Diagnose-Übermittlung

- ehrliches Interesse

- die Bereitschaft zuzuhören

- die Fähigkeit zuzuhören

- völlige Präsenz

- Übermittlung der Wahrheit direkt, sachlich, einfühlsam

und verständnisvoll, jedoch möglichst keine genauen Prognosen.

- Angstpotential des Patienten nicht durch vermeidbare Änste

erhöhen.

Psychologie heute: "Der Patient hat einen Anspruch auf

die Wahrheit"

Psychologie heute rundet das Thema mit einem Gespräch mit

dem Medizinprofessior über die Sprachlosigkeit der Ärzte ab. Professor

Dr. Linus Geisler ist seit 1976 leitender Arzt der Inneren Abteilung am St.

Barbara-Hospital in Gladbeck. Er ist Autor des Buches "Arzt und Patient

- Begegnung im Gespräch (Pharma-Verlag, Frankfurt). Das Gespräch mit

Professor Geisler führte Tom Doch.

Geisler sieht das Problem der katastrophalen Dianose-Übermittlungen

in der Tendenz, daß durch dir Hightech-Medizin der Wert der Kommunikation

in den Hintergrund gerückt sei. Dabei sei das Wort immer noch das wichtigste

Instrument des Arztes. Er verbringe 70 bis 80 Prozent seiner Arbeitszeit sprechend.

Ein weiteres Problem sei, daß der Arzt "den Kopf voll" habe.

Er müsse die Diagnose richtig übermitteln, die Aufklärungs-Gepflogenheiten

und juristischen Modalitäten beachten. Die eigenen Ängste des Arztes

machen den Moment der Diagnose-Übermittlung zu einem Kanossagang.

Geisler weist darauf hin, daß die Diagnose immer schon

ein Teil der Therapie sei. Fände der Arzt in den ersten 10, 20 Sekunden

eines solchen Gesprächs nicht die richtigen Worte, stehe die Therapie von

Anfang an unter einem schlechten Stern. Schon Goethe habe gesagt: "Wer

das erste Knopfloch verfehlt, wird beim Zuknöpfen immer Probleme haben."

Da die Wahrheitsübermittlung beim Patienten immer mit Assoziazionen verbunden

sei, müsse das individuelle Vorwissen des Patienten miteinbezogen werden.

Geisler betont, daß Wahrheitsübermittlung ein prozeßhaftes

Geschehen sei und keinesfall mit der Betätigung eines Kippschalters zu

tun habe. Aus diesem Grund müsse man besonders SANFT und mit viel EINFÜHLUNGSVERMÖGEN

vorgehen. Auch wenn der Patient Anspruch auf die Wahrheit habe, müsse die

Phasen der Verdrängung beim Patienten respektiert werden. "Niemand

kann lange in die Sonne der Wahrheit sehen" - so Geisler. Sigmund Freund,

der ein Kieferkarzinom hatte, soll zum behandelnden Arzt gesagt haben: "Mit

welchem Recht sagen Sie mir die Wahrheit"?

Psychologie heute: "Die

Schulmedizin muß bewußter mit dem Prinzip Hoffnung umgehen"

In

der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie

heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher

der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem

er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige

Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen

bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin

seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine

genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,

der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit

in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,

der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren

"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung

der Krankheit unterstützten.

In

der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie

heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher

der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem

er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige

Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen

bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin

seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine

genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,

der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit

in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,

der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren

"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung

der Krankheit unterstützten.

Auf der Suche nach einer Lösung gegen den Krebs, habe man

vermehrt nach Vorkommen von sekundären Pflanzenstoffen mit krebsbekämpfender

Wirkung geforscht. Die "phytochemische Feinarbeit" der Forscher würde

durch die Tatsache erschwert, daß es etwa fünf- bis zehntausend bioaktiver

Substanzen gäbe, deren additive oder synergetische Wirkung noch unerforscht

sei. Einige Studien belegten hingegen, daß Phytochemikalien "richtige

Lebensmittel" und gesunde Ernährung nicht ersetzten. Der amerikanische

Gesundheitswissenschaftler Paul Rosch betont, daß es unmöglich sei,

"ein der Natur gleichwertiges Phyto-Konzentrat" industriell herzustellen.

"Im Klartext: Bei Phyto-Pillen handelt es sich um Mogelpackungen.",

so Watzl und Leitzmann.

Der renommierten amerikanische Ernährungswissenschaftler

T. Colin Campbell von der Cornell Universität geht davon aus, daß

etwa 80 bis 90 Prozent der gesamten Herz- und Krebserkrankungen vermieden werden

könnten, wenn die Menschen eine höhere Priorität auf gesunde

Ernährung setzten. "Undere Ernährungsweise ist ein Killer",

meint Cambell. Er weist außerdem darauf hin, daß zwischen Intelligenz,

Genuß und Gesundheit eine Verbindung bestehe, allerdings nur bei der Gabe

natürlicher Lebensmittel.

Kaisers Arbeitsgruppe sei bei Bewertung alternativer Verfahren

vor allem auf methodische Schwierigkeiten gestoßen. Überwiegend fehlten

ausreichende fachwissenschaftliche Informationen. Denoch versuchte man die Frage

nach der Wirksamkeit im Interesse aller Krebskranken genau zu überprüfen

und solche unkonventionellen Verfahren zu entdecken, die möglicherweise

weiter entwickelt werden könnten. Die nach Kaiser eher "unsicheren

Kandidaten", die mit unerfüllbaren Erfolgsverheißungen, Krebspatienten

gefährdeten, versuche man herauszufiltern.

Jeder Onkologe sei zu einem verantwortungsvollen Umgang mit

dem Prinzip Hoffnung aufgerufen und sollte nach Kaiser auch die Vielfalt unkonventioneller

Verfahren sowie Ernährung, körperliche Bewegung, Sexualität,

psychische und soziale Hilfe in das Behandlungskonzept miteinzubeziehen. Die

Schulmedizin müsse lernen bewußter und differenzierter mit dem therapeutischen

"Prinzip Hoffnung" im Sinne von menchlicher Wärme und Hoffnung

umzugehen.

Psychologie heute: Psychoonkologie:

Therapie, weil die Seele leidet

Sabine Fritsch hebt in ihrem Artikel "Therapie, weil die

Seele leidet?" (Psychologie heute, Ausgabe Februar 1997)

die Bedeutung der psychosozialen Unterstützung bei Krebspatienten hervor.

Weltweit gehe man davon aus, daß Krebs multifaktorielle Ursachen vor allem

im Bereich der Psychoneuroimmunologie (PNI) hat. Für den Wiener Psychoonkologen

und Psychiater Walter König, Begründer der Österreichischen Gesellschaft

für somatische und psychosomatische Onkologie, seien Ärzte und Patienten

bei Krebs mit Ängsten, Hilflosigkeiten und Depressionen konfrontiert. Um

den schwierigen Umgang mit Krebskranken zu verbessern, hält König

professionelle Team- und Einzelsupervisionen auf Krebsstationen ebenso notwendig

wie ein umfassendes Gesprächs- und Kommunikationstraining für den

Arzt. 40 bis 50 % aller Krebspatienten leideten an psychischen Beschwerden,

schweren Persönlichkeits- und Anststörungen; jeder zehnte leide unter

Depressionen.

Generell, so der Nürzberger Krebs-Mediziner Ortwin Kaiser,

sollte jeder krebsbehandelnde Arzt auch unkonventionelle Verfahren in sein Behandlungskonzept

einschließen. Die Bedeutung sogenannter "weicher Faktoren" wie

Ernährung, körperliche Bewegung, Sexualität und psychische und

soziale Unterstützung sei nicht zu unterschätzen. Bei einer Großstudie

des Psychoonkologen Thomas Küchler im Auftrag des Bundesministeriums für

Forschung am Hamburger Universitätskrankenhaus wurden diese Zusammenhänge

bestätigt. Die psychozialbetreute Kontrollgruppe überlebte die nur

medizinisch behandelte Kontrollgruppe um genau 101 Tage.

Psychologie heute: Onkologie:

Die Bedeutung eines "krebsgesunden Lebens"

In der Ausgabe Februar 1997 der medizinischen

Fachzeitschrift "Psychologie heute" geht Andreas Huber (Redaktion)

auf die Bedeutung der Prävention bei der Krebsbekämpfung ein. Krebs

sei die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und man müsse in

den nächsten 15 Jahren mit einer Verdoppelung der Krebserkrankungen rechnen.

Allerdings könne die Schulmedizin nahezu 45% der jährlich 300.000

an Krebs erkrankten Menschen mit naturwissenschaftlichen Methoden wie Chirurgie,

Strahlen- und Chemotherapie heilen. Auf der anderen Seite könne man mit

der modernen Gentherapie weder Menschen heilen noch behandeln - so die Krebsmedizinerin

Maren Killmann. Auch der renommierte Harward-Mediziner Walter Willett räumt

ein, daß man trotz aller Forschung der "Hochleistungsonkologie"

mit der Krebsforschung immer noch am Anfang stehe. Man wisse zu wenig über

die genauen Hintergründe der Krebsentstehung.

Aus diesem Grund müsse der Vorbeugung und einem "krebsgesunden"

Lebensstil wesentlich höhere Bedeutung beigemessen werden. Nicht umsonst

verabschiedete die EU einen "europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung".

Die meisten Erwachsenen hätten ein sehr großes Interesse an der Krebsprävention.

Generell sei in der Bevölkerung ein hohes Maß an Gesundheitsbewußtsein.

Der "soziale Faktor" bei der Krebsbekämpfung

werden hingegen vollkommen unterschätzt. Zu unrecht!

- Bei einer amerikanischen Studie in den 80er Jahren mit 30

000 Krebsfällen fand man heraus, daß soziale Unterstützung

und partner- oder freundschaftliche Zuwendung den Krebs beeinflusse: unverheiratete

oder allein lebende Menschen hatten deutlich schlechtere Überlebenschancen.

- Ähnliches Ergebnis bei einer Gruppe von Leukämiepatienten:

Während bei der weniger beziehungsgestützten Kontrollgruppe nicht

einmal jeder Fünfte überlebte, überlebten von den Patienten

, die durch eine Knochenmarktransplantation behandelt und durch Ehepartner,

Verwandte und Freude emotional gestützt wurden, mehr als die Hälfte.

- Bei den meisten Spontanremissionen spiele die "heilende

Kraft gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen" eine entscheidende

Rolle.

- Auch Professor Walter Gallmeier, Präsident der Bayrischen

Krebsgesellschaft, erkennt die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen

als wesentlicher Faktor im Heilungsprozeß.

- Eine niederländische Langzeitstudie mit 20.000 Frauen

und Männern der Medizinerin Inez Young von der Universität Rotterdam

bestätigt diese Erkenntnisse: Verheiratete oder in fester Beziehung lebende

Personen seien im Vergleich weniger suizidgefährdet, erkrankten seltener

an Leberzirrhosen und seien deutlich weniger anfällig für Krebserkrankungen.

Trotz dieser eindrucksvollen Erkenntnisse sei die "soziale

Frage" bei der Krebsbekämpfung immer noch zu wenig erfoscht. Der Medizinpsychologe

Joachim Kepplinger hebt hervor: Man wisse zuwenig über die Strukturen und

innere Differenzierung der Paarbeziehung bei der Krankheitverarbeitung.

Psychologie

heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"

Psychologie

heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"

|

| Reinhold Schwarz,

Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Soziologe und Psychoanalytiker,

ist in Heidelberg ärztlicher Leiter des Psychosozialen Nachsorgezentrums

für Tumorpatienten; viele Publikationen zum Thema, darunter "Die

Krebspersönlichkeit" (Schattauer-Verlag, Stuttgart 1994)

|

Die Ausgabe Februar 1997 der medizinischen

Fachzeitschrift "Psychologie heute" veröffentlicht ein Gespräch

mit dem Krebsmediziner Reinhold Schwarz, in dem er Stellung bezieht über

alternative Krebsheilungen, die "Krebspersönlichkeit" und die

Bedeutung der Psychoonkologie.

Schwarz sieht die psychotherapeutinsche Begleitung von Krebspatienten

absolut für notwendig. Jedoch könnten seiner Meinung nach alternative

Krebsheilmethoden keinesfalls "alternativ", sondern nur komplementär

eingesetzt werden. Die Neue Medizin nach Dr. Hamer sei für Krebspatienten

extrem gefährlich, wie der spektakuläre Fall des krebskranken Mädchens

gezeigt habe.

Die sogenannte "Krebspersönlichkeit" der Psychoonkologie

sei eine klare Fehleinschätzung - so Schwarz. Den "depressiven Typ

C", für den das Krebsrisiko besonders hoch sei, gäbe es nicht.

"Die Depressivität hat nichts mit dem Tumor zu tun - sondern mit der

Furcht davor", meint Schwarz. Das "Typ-C-Verhalten" im Sinne

gelernter Hilflosigkeit und belasteter Kindheitsereignisse könnte keiner

empirischen Überprüfung standhalten. Ein Krankheitsbild könne

nicht mit einem bestimmten Persönlichkeitsmuster verknüpft werden,

wenn die Ursachen dieser Krankheit unklar seien.

Weiterhin spricht sich Schwarz klar gegen das DHS (Dirk-Hamer-Syndrom)

aus. Krebsauslöser könne keinesfalls ein schrechliches Ereignis in

der Vergangenheit sein. Diese "Überlastungstheorie" schließe

nur seelische Krankheitsursachen mit ein; Schwarz hingegen plädiert für

ein mulikausales Verständnis.

Schwarz räumt ein, daß es psychosomatische Faktoren

gebe, die Krebs fördern (z. B. Risikoverhalten, langandauernde Überlastung

und chronische psychosomatisch mitbedingte Erkrankungen), jedoch seien Streß

und seelische Überlastung und Erschöpfung nur unspezifische Krankheitsfaktoren."Bei

der Diagnose Krebs hingegen sind zunächst gravierende psychische Folgen

wesentlich", meint Schwarz.

Auf der anderen Seite könne "die Bedeutung der Psychoonkologie

für die Betreuung krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen nicht

hoch genug eingeschätzt werden", so Schwarz. Dennoch: Die Psychoonkologen

müßten sicht bewußt sein, daß ihr Angebot in Kooperation

mit der medizinischen Therapie erfolgen muß - und psychologische

Heilungsphantasien als Phantasien und nicht als Realität anzusehen seien.

| |

| Hermann Faller, Mediziner und promovierter Psychologe,

ist Oberarzt am Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie

der Universität Würzburg. Seine klinischen Erfahrungen in der

Betreuung krebskranker Menschen und als psychoonkologischer Forscher werden

in dem demnächst erscheinenden Buch "Krankheitsverarbeitung bei

Krebskranken" (Hogrefe-Verlag, Göttingen) beschrieben. |

Psychologie heute: "Der

Krebskranke darf auch mal depressiv und traurig sein"

Die Ausgabe April 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie

heute' berichtet über ein Gespräch mit dem Psychoonkologen Herrmann

Faller. Im Schwerpunkt äußert sich Faller zu den Themen "fighting

spirit" - dem wahren Kampfgeist gegen Krebs - und den Stand der psychologischen

Krebsforschung. Faller betrachtet die psychologische Komponente der Krebsforschung

eher skeptisch. Die "aktive, kämpferische Einstellung gegenüber

der Krebserkrankung - der Fighting spirit -" könne zwar den Krankheitsverlauf

positiv beeinflussen, jedoch müsse dies nicht notwendigerweise so sein.

Auch die emprischen Forschungsergebnisse zur sogenannten "Krebspersönlichkeit"

seien eher "inkonsistent". Es spreche vieles dafür, daß

"die unter dem Stichwort "Krebspersönlichkeit" beschriebenen

Phänomene eher eine Reaktion auf die Krebsdiagnose darstellen, statt seine

Ursache zu sein." - meint Faller. Man müsse Gefühle und Seelenleben

des Patienten immer ernst nehmen und für eine besondere psychologische

Unterstütztung bei der Krankheitsbewältigung sorgen. Der Kranke müsse

selbst herausfinden, welche Form der Krankheitsverarbeitung angemessen sei.

Zusätzliche alternative Behandlungsformen, gäben dem Kranken das Gefühl

selbst etwas zu tun und förderten eine aktive Bewältigungsstrategie.

Es sei besonders wichtig, daß man dem Kranken vermittelte, daß er

auch traurig und depressiv sein dürfe und das zum Verarbeitungsprozeß

dazugehöre.

Die psychologische Forschung weise gravierende Mängel auf.

Neben widersprüchlichen Befunden, zeigen methodische Probleme zumindest,

daß man Ergebnisse eher vorsichtig interpretiere und man an der Qualität

der Forschung arbeite. Dennoch: Bewiesen sei daß "aktives Coping

im Sinne eines Fighting Spirit" die Überlebenszeit bei Lungenkrebskranken

verlängere, während emotionale Belastung und Depressivität die

Lebenszeit verkürze. Der Fighting spirit erhöhte demnach die immunologische

besonders wichtigen Killerzellen.

Trotz dieser Indizien sei es nicht ausgeschlossen, "daß

die psychologische Faktoren lediglich Indikatoren des körperlichen Zustandes

sind - und nicht umgekehrt die körperliche Befindlichkeit direkt beeinflussen"

- so Faller. Nur durch langfristige, sogenannte "prospektive Interventionsstudien",

könnten die kausalen Effekte einer Veränderung der Krankheitsbewältigung

präzise überprüft werden. In jedem Fall müßte für

Krebskranke spezielle psychotherapeutische Behandlungsprogramme entwickelt werden,

die viel konkreteren Maße in der Akutmedizin und in der Rehabilitation

eingesetzt werden sollten.

Psychologie heute: Kann

man Krebs doch wirksam vorbeugen - und heilen?

In

der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden

mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse

bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren

mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne

Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,

chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in

der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.

Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang

zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen

erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,

sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik

zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche

und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während

"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"

nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.

In

der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden

mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse

bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren

mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne

Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,

chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in

der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.

Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang

zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen

erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,

sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik

zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche

und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während

"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"

nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.

Zweiter essentieller Schlüsselbegriff der systematischen

Psychoonkologie ist die Selbstregulation - auch "Selbstorganisation"

und "Autopoiese". Aus systemischer Sicht könne Heilung immer

nur Selbstheilung im Sinne von Deblockierung der Selbstregulation sein. Was

für die Synergetik von Risikofaktoren gelte, stimme auch für die förderlichen

oder "salutogenen" Heilfaktoren. Auch bei Ihnen könne es zu einer

potenzierten Wirkung kommen. So beruhten Spontanremessionen auf psychisch salutogenen

Aspekten wie "Überlebenswillen, Orientierung an Lust und Wohlergehen,

Sinnfindung in nahen Beziehungen und einer sich mit Lebensfreude und Lebenszuversicht

verbindenden, oft auch religiös fundierten Gelassenheit." - meint

Huber (Redaktion).

Im Rahmen der Heidelberger Krebsstudien sei die Rolle der Selbstregulation

und salutogener Faktoren bei Krebs ausführlich untersucht worden. Bei eingeschränkter

Selbstregulation falle die Mortalität bei krebskranken Männer und

Frauen gleich aus. Jedoch bei optimaler Selbstregulation, falle die Überlebensrate

bei beiden Kontrollgruppen deutlich höher aus.

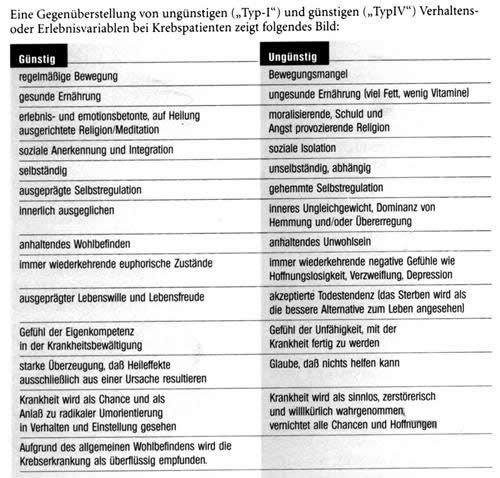

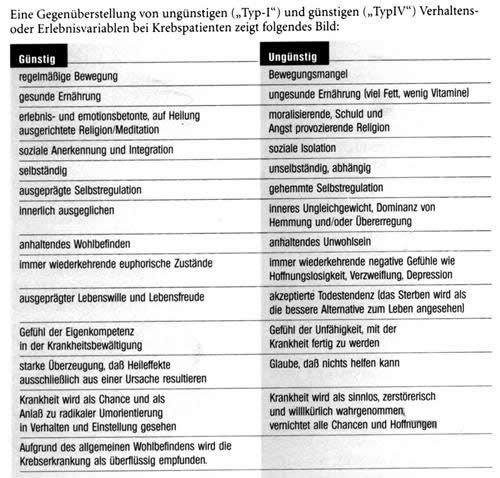

Kern der Heidelberger Krebsstudien ist die sogenannte Krebspersönlichkeit.

Danach lassen sich Menschen in bestimmte Typen einordnen (s. Tabelle). Typ 1

sei deutlich anfäller für Krebs als Typ IV, der die höchste Überlebensrate

aufweise.

Um derartige Verhaltensweisen und Einstellungen vorzubeugen,

versucht die prospektive Interventionsstrategie, fehlende Verhaltensweisen zu

trainieren.Grossarth-Marticek untersuchte in einem Versuchsprojekt den Einfluß

unterschiedlicher Interventionsmaßnahmen auf die Krebspersönlichkeit.

Zwei Kontrollgruppen mit gleicher Risikoanfälligkeit wurden unterschiedlichen

Behandlungsmethoden ausgesetzt. Eine Kontrollgruppe erhielt, falls notwenig,

konventionelle medizinische Behandlung, die andere Kontrollgruppe wurde mit

unterschiedlichen Interventionsmaßnahmen konfrontiert: Ernährungsberatung,

Raucherentwöhnung, Multivitamingaben, etc. Als die wirksamste Interventionsmaßnahme

stellte sich das "Autonomietraining" heraus. Dabei sollte Selbstregulation

soweit wie möglich "trainiert" werden. Es zeigte sich, daß

man durch ein gezieltes "Autonomietraining", die Krebserkrankung in

vielen Fallen eindämmen konnte. Das "Autonomietraining" zeigte

deutlich höhere Wirksamkeit als andere Interventionsmaßnahmen. Die

Heidelberger prospektiven Studien belegen, daß durch "Autonomietraining"

die Überlebenschance bei Krebs sich um ein Vielfaches erhöhte:

- Nach 20 Jahren waren von der "Autonomietrainings"-Kontrollgruppe

noch 60 Prozent gesund, von der andere Kontrollgruppe, die nicht trainiert

wurde, blieben nur 3,3 Prozent gesund.

- Nach 15 Jahren hatten fast 80 Prozent der Personen überlebt,

die nach Ausbruch der Krebserkrankung ein Autonomietraining mitgemacht hatten.

- 80 Prozent der "trainierten" Brustkrebspatientinnen

überlebten.

Das "Autonomie"-Training zielte lediglich darauf ab,

die Lernfähigkeit im psychisch-sozialen Bereich zu "trainieren".

Dabei ginge mam von den gleichen Prinzipien aus wie die der systemischen Therapien.

Die systematische Psychoonkologie sehe das Krebsleiden und eine blockierte Selbstheilung

(wie Typ I) als Ausdruck und Folge einer geschwächten Selbstregulation.

Einzel- und systemische Therapien gäben einen "Tiefenblick" in

die seelischen und beziehungsbezogenen Faktoren, die bei einer Krebserkrankung

beteiligt sein könnten. Im wesentlichen unterscheide man zwei problematische

Szenarien:

- Beim ersten Szenarium mangele es generell an Beziehungen,

die die Basis für einen zwischenmenschlichen Austausch und damit eine

gelingende Selbstregulation überhaupt bewirken könnten. Ein Teil

dieser Gruppe neige aus Ersatzbefriedigung zu extrem selbstschädigendem

Verhalten.

- Beim zweiten Szenarium komme zu einer sich verstrickend auswirkenden

und häufig mit Hemmung einhergehenden Bindung. Aufgrund dieser Verstrickung

werde oftmals das Wissen einer gesundheitsbewußten Lebensweise nicht

in die Praxis umgesetzt.

In den Therapien des Heidelberger Teams werden Auswege aus diesen

Zwickmühlen gefunden. Vor allem lerne man darauf zu achten, was einem wirklich

guttue. Durch dieses Training könne es in vielen Fällen sehr schnell

zu einem sprunghaften Wandel kommen, einem "discontinuous change".

Durch den Anstoß eines Elements in einem komplex vernetzten Systems veränderten

sich auch alle anderen Elemente. Konsequenz: "Aus einem negativen Zirkel

und Teufelskreis kann so ein positiver, selbstheilender Prozeß entstehen."

- berichtet Huber.

Psychologie heute: "Wir

können mehr gegen Krebs tun, als man annnimmt"

| |

| Helm Stierlin, Jahrgang 1926, war von 1974 bos 1991

Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung

und Familientherapie der Universität Heidelberg; mehrere Professuren

und Gastdozenturen an amerikanischen Universitäten sowie in Australien

und Neuseeland. Er ist einer der Gründungsväter der Familien-

und systemischen Therapie im deutschsprachigen Raum; Gründer der Zeitschrift

"Familiendynamik"; sein bisherisges Lebenserk umfaßt fast

200 wissenschaftliche Arbeiten, seine 12 Bücher würden in 10 Sprachen

übersetzt. |

In der Ausgabe Mai 1998 berichtet 'Psychologie heute' über

ein Gespräch mit Helm Stierlin, daß Andreas Hube mi Frühjahr

1998 mit dem Wissenschaftler geführt hatte. Stierlin äußert

sich über die Durchbrüche in der Psychoonkologie und die Heidelberger

Krebsstudien. Obwohl Stierlin die Kritik an der sogenannten Krebspersönlichkiet

teile, hält er an den beiden Verhaltenstypen - Typ I und Typ IV - fest.

Typ I sei gekennzeichnet durch einen Zustand des "Sich-nicht-Wohlfühlens

voller Hoffnungslosigkeit". Das Hauptmißverständnis liege darin,

den Begriff der Krebspersönlichkeit als "naturgegeben" und "unveränderbar"

zu verstehen. Verhaltensmuster könnten verändert werden und daduch

das persönlichkeitsbestimmende schöpferische, gesunde Potential eines

Menschen wieder ins Leben gerufen werden. Mal solle daher nicht von "Krebspersönlichkeit",

sondern von einer "Krebsmentalität" sprechen.

Ein wesentlichen Problem, daß Krebspatienten belaste,

sei die Schuldfrage. In das Konzept der Krebspersönlichkeit paßt

die Annahme, daß man den Krebs aufgrund eines bestimmten persönlichen

Wesensmerkmals selbst verursacht habe. Die Belastung mit dieser Schuld könne

sich sehr "destruktiv" auswirken. " Krebspatienten sollen sich

also nicht von ihrer Persönlichkeit befreien, sondern von der krankmachenden

Schuldlast. Das einzige, für das sie sinnvoll Verantwortung übernehmen

können, ist, sich zukünftig um ihr Wohlbefinden zu kümmern, so

gut es geht." - folgert Stierlin.

Auf die Frage von Huber, wie er zu den Angriffen an seinem Koautor

und Datenlieferant Grossarth-Marticek stehe, meint Stierlin, daß die Studien

seines Kollegen zwar umstritten seien, aber die Begutachtung 300 Fachwissenschaftlern

bestanden hätten. Hans-Jürgen Eysencks beurteilt die Arbeit sehr positiv:

"Die prospektiven Studien von Grossarth-Maticek und seinen Mitarbeitern

zählen zu den am besten kontrollierten und überprüften in der

Welt." Stierlin wirft ein, daß die tiefsitzenden Grundannahmen der

Studien die Grundannahmen der Wissenschaft ins Wanken brächten. Stierlin

spricht von "einer Revolution im Umgang mit Gesundheit und Krankheit",

da dem psychologischen Foktor eine niedagewesene zentrale Bedeutung zugewisen

würde. Im Sinne der Krebskranken hoffte, daß die Etablierung des

Konzepts der prospektiven Studien trotzt des Gegenwind schnell voranschreite.

Jeder sollte die Freiheit haben, seine (gesundheitliche) Situation zu verändern.

Jede noch so verzwickte "Zwickmühle" könne therapeutisch

schnell aufgelöst werden und damit Gesundungsprozesse und neue Lebensenergien

freigesetzt werden. Ärzte und Therapeuten müßten sich im Sinne

der Heidelberger Studien weiterbilden, da "auch für das Gesundheitswesen

geben sich weitreichende Folgen, da immense Behandlungskosen eingespart werden

könnten." - so Stierlin.

Das "Autonomietraining", daß innerhalb der Heidelberger

Studien zur Veränderung der Verhaltensmuster eingesetzt würde, sei

eine "flexibel gehandhabte Kurztherapie", die "durch verschiedene

therapeutische Techniken, Anstöße zur Verhaltensänderung"

vermittelte und "ganz auf die individuelle Bedürfnis- und Ressourcenlage"

zugeschnitten sei. Das Training in Form von Einzelgesprächen und/oder Einzelsitzungen

sei "zukunfts-, lösungs- und ressourenorientiert. Ziel sei, eine Eigeninitiative

einzuleiten und dem Patienten auf Dauer Wohlbefinden zu verschaffen. Denn: "Wohlbefinden

läßt sich gleichsam als Motor, Ausdruck und Folge einer gelingenden

Selbstregulation verstehen." - so Stierlin. Eine Blockierung des Sich-zum-Ausdruckbringens

bewirke eine Grundgefühl des Unwohlsein. Folge: ein Zustand stiller Verzweiflung,

nach dem amerikanischen Therapeut Le Shan die "bottle-up"-Energie,

die Menschen krank mache. Durch eine verbesserte Selbstregulation blühte

das Individuum auf und verfüge über beste Heilungschancen.

Grossarth-Maticeks Studien seien trotz psychoonkologischer Ausrichtung

in einem systemischen Blickwinkel zu betrachten. Die Studien basierten auf dem

Konzept der "Selbstorganisation und Selbstregulation, die in unserem Jahrhundert

die biologischen Wissenschaften und in den letzten Jahren die systemische Therapie

revolutioniert haben" - argumentiert Stierlin. Die prospektiven Studien

seien "systemisch" ausgerichtet, da man der Bedeutung der "Synergie

- eine potenzierendes, systemisches Zusammenwirken von Risikofaktoren"

und auch dem Kausalverständis eines "rückgekoppelten, "vernetzten"

Prozesses" einen hohen Stellenwert zuweise und in die Studien integriere.

Nach Stierlin sei "systemisch (...) eine existentielle, lebensweltlich

orientierte Dimension, da es darauf ankommt, Wohlbefinden als Ausdruck und Folge

der Selbstregulation zu sehen." Wohlbefinden in Stierlins Sinne beschränke

sich nicht allein auf "puren Hedonismus", sondern bringe auch etwas

"Sinnvolles in die Welt". Je mehr Lebensfreude man ausstrahle, desto

mehr würden andere Menschen dazu übergehen sich aus "Ichzentriertheit

und Selbstabschottung" zu befreien.

Beim Gesundungsprozeß des Krebskranken solle die Familie

nicht überbewertet werden. Der familiäre Rückhalt sei wichtig,

jedoch hänge Heilung davon ab, wie aktiv der Krebskranke versucht, Konflikte

in den jeweiligen Beziehungssystemen zu lösen. Stierlin mißt einem

gesunden Konfliktmangement sehr große Bedeutung zu: "Konflikte gehören

zum Prozeß einer gesunden Entwicklung, die ich als bezogene Individuation

beschrieben und erforscht habe. Systemisch orientierte Therapeuten und Berater

können bei solch heilendem Konfliktmanagement eine große Hilfe sein."

Kernfrage bei der Suche einer Therapieform sollte sein: "Wieweit

helfen mir diese Personen, damit ich meine Selbstregulation und mein Wohlbefinden

tatsächlich fördern kann?"

Psychologie heute: Krebs

- Macht und Ohnmacht der Psychologen

In

der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert

Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger

Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm

gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden

und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive

Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von

Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster

für Krebserkrankungen einstuften.

In

der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert

Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger

Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm

gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden

und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive

Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von

Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster

für Krebserkrankungen einstuften.

Grossarth-Marticek hat in den "Heidelberger Krebsstudien" folgende

Verhaltenstypologie herausgearbeitet:

| Typ

1: "Hemmung der ichbezogenen Expression" |

Typ

4: "gesunde Selbstregulation" |

- neurotische Tendenz

- eigenes Wohlbefinden

ist davon abhängig, unselbständige, abhängige emotionale

Nähe zu geliebten Personen oder Erfolg zu bedeutsamen Tätigkeiten

zu erlangen

- "Versagertyp"

|

- ist fähig, Verhalten,

Ziele und Grundannahmen auf der Basis von kommunikativem Feedback, Einsicht

und Reflexion zu korrigieren

- diese Fähigkeit

ist verknüpft mit Wohlbefinden und Gesundheit

|

| Fazit:

Gesundheit und Krankheit sind nicht

schicksalshaft biologisch vorgegeben. Gesundheit ist die Folge eines bestimmten

Verhaltensmusters - und als solches lernbar. |

Grossarth-Maticek hat seine Studie mit Co-Autorenschaft zahlreicher renommierter

Wissenschaftler untermauert. Dennoch wird die Studie starkt angefochten. Sie

zahlreiche theoretische und methodische Unzulänglichkeiten, Unklarheiten

der Datenerhebung und -analyse und unterschiedliche Publikationen seien inkonsistent

dokumentiert. Außerdem ist nicht geklärt ob:

- eine stärkere Ausprägung des Typ-1-Verhaltensmusters

sowie

- eine geringe Ausprägung des Typ-4-Verhaltensmusters

unterscheiden.

Die Autorin stellt an dieser Stelle drei mögliche Forschungmethoden

vor, um diese Frage empirisch prüfen zu können.

| 1.

Querschnittliche, retrospektive Studien

Personen mit einer bereits

diagnostizierten Krebserkrankung werden hinsichtlich psychosozialer Variablen

verglichen mit einer oder mehreren Kontrollgruppen ohne "malignen"

Befund.

Vorsicht: Unklar bleibt,

ob Gruppenunterschiede vor Krankheitsbeginn ("prämorbid")

oder als Folge der Erkrankung auftraten ("krankheitsreaktiv").

Problem: schwierige Interpretation |

| 2.

Längsschnittliche, prospektive Studien

Große Stichprobe von

gesunden Personen. Nach einem längeren Zeitraum werden die jeweiligen

Persönlichkeitsmerkmale der zwischenzeitlich Krebserkrankten mit

denjenigen der gesund gebliebenen Personen verglichen.

Vorsicht: Hoher Zeit- und

Kostenaufwand |

| 3.

Quasi-Prospektive Studien

Kompromiß zwischen Quer- und Langsschnittstudien:

Risikogruppe mit einem krebsverdächtigen Befund (etwa einem Knoten

in der Brust) wird vor der entscheidenden diagnostischebn Maßnahme

auf psychosoziale Mermale untersucht. Nach der Diagnosebestellung können

Personen mit benignem ("gutartigem") und malignem Befund verglichen

werden.

Vorsicht: Vermutung der Patienten bezüglich

der Diagnose ("Antizipation der Diagnose") muß unbedingt

miterhoben werden. |

Zur Überprüfung der "Heidelberger Studien"

wurde am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg ein Forschungprojekt

mit insgesamt 721 Patienten der Universitätsfrauenklinik sowie der Thorxklinik

Heidelberg durchgeführt. Untersucht wurde, ob sich Persönlichkeitsmerkmale

tatsächlich von Patienten mit beligner von solchen mit maligner Erkrankung

unterschieden. Ergebnis: Keine einzige der psychologischen Variablen erwies

sich als geeignet zwischen benignen und malignen Erkrankungen zu trennen. Mit

dem Erkrankungrisiko korrelierte lediglich das Alter. Fazit: Je älter die

Patienten sind, desto größer ist das Risiko einer Krebserkrankung.

Die Autorin warnt davor den Einfluß psychischer Prozesse

bei Krebserkrankungen zu überschätzen. Eine kranke Persönlichkeit

sei nicht immer mit Krebs verknüpft, vielmehr werde die Persönlichkeit

durch die Diagnose Krebs krank.

Psychologie heute: Krebs - Die Ängste ernster

nehmen!

Barbara Geisler diskutiert in ihrem Artikel "Die Ängste

ernster nehmen!" der Zeitschrift "Psychologie heute" (Ausgabe

April 1999) das Thema Angst bei Krebs. In Deutschland seien zwischen 25 und

59 Prozent der Tumorpatienten psychologisch behandlungsbedürftig. 23 Prozent

der krebskranken Menschen leideten unter klinisch bedeutsamen Ängsten.

Barbara Geisler bezieht sich im folgenden auf eine Krebsstudie

von Peter Herschbach, Psychologe von der Poliklinik für Psychosomatische

Medizin, Psychotherapie und Medinische Psychologie der Technischen Universität

München. Herschbach fand heraus, daß Tumorpatienten weniger von Schmerzen

(69 Prozent) geplagt werden als von Angst vor dem Fortschreiten ihrer Erkrankung

(80 Prozent). Bei dreiviertel der Krebskranken trete Angst vor Hilflosigkeit

oder Siechtum, Ängste vor dem Tod, Unruhe und innere Anspannung besonders

in der Phase der Diagnosestellung auf. Im fortgeschritteten Krebsstadium entwickelten

sich vermehrt Depressionen.Vor allem das veränderte Körperbild belastete

Brustkrebspatientinnen und Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Bei Gesichts-

bzw. Hauttumoren suchten Frauen um ein Drittel häufiger eine psychoonkologische

Beratung auf als männliche Krebskranke.

Krebsforscher Herschbach kritisiert den sogenannten ICD-10 (International

Classifikation of Deseases). Es sei fragwürdig, daß Therapeuten und

Ärzte den seelischen Zustand ihrer Patienten in ein Kategoriesystem für

psychisch und seelisch Kranke, einstuften. Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft

für Psychoonkologie (DAPO) habe ein weiteres Kategoriesystem erarbeitet,

um die seelischen Zustände speziell für Krebskranke zu erfassen. Ziel

sei, anhand eines Schlüssel - eine Art ICD für Krebskranke - für

jeden Krebskranken die richtige Interventionsmaßnahme herauszuarbeiten.

Nach Herschbach kümmerten sich die onkologischen Kliniken zu wenig um die

Nachbehandlung von Krebspatienten. Krebskranke hätten jedoch gerade nach

ihrer Behandlung Angst vor neuen Tumorbildungen oder Rückfällen. Diese

"Progredienzangst" schränke die Lebensqualität vieler Krebspatienten

stark ein. Herrschbachs genau zugeschnittenes Angstbewältigungstrainingstprojekt

wird vom Bundesforschungsministerium und der Rentenversicherung finanziert.

Die

Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie

heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.

Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen

übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,

zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen

Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.

Die

Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie

heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.

Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen

übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,

zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen

Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat. In

der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie

heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher

der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem

er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige

Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen

bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin

seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine

genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,

der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit

in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,

der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren

"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung

der Krankheit unterstützten.

In

der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie

heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher

der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem

er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige

Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen

bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin

seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine

genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,

der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit

in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,

der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren

"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung

der Krankheit unterstützten. Psychologie

heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"

Psychologie

heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"

In

der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden

mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse

bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren

mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne

Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,

chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in

der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.

Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang

zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen

erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,

sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik

zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche

und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während

"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"

nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.

In

der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden

mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse

bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren

mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne

Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,

chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in

der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.

Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang

zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen

erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,

sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik

zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche

und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während

"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"

nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren. In

der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert

Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger

Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm

gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden

und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive

Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von

Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster

für Krebserkrankungen einstuften.

In

der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert

Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger

Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm

gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden

und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive

Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von

Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster

für Krebserkrankungen einstuften.